2024年

| 2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

2024年1月

★山行:だれでも参加OK

[1月6日]今熊山から刈寄山を経て夕焼け小焼けへ(ハセツネコース①) ★

参加者:青野(係)木内、井上、秋山、井之下、森脇  ●コメント ハセツネ(長谷川恒男)カップ24時間耐久コース(71.5km)のスタートから8.5km地点までをたどりました。8時に武蔵五日市駅前をスタート。茅葺き屋根が見事な廣徳寺に立ち寄り、今熊山、舟子尾根の頭、豆佐嵐山(ずさわらしさん)などのピークを踏んで、本日の最高地点の刈寄山(687.1m)でお昼。下山は、ハセツネコース途中(トッキリ場)から少々ワイルドな道を下降し、恩方夕やけ小やけの里バス停に15:10着きました。登山口の今熊神社、下山した宮尾神社でそれぞれ安全登山を祈願(?)。晴天無風の天候にも恵まれた、新年らしい穏やかな山行でした。 井之下 記 ●コメント ハセツネ(長谷川恒男)カップ24時間耐久コース(71.5km)のスタートから8.5km地点までをたどりました。8時に武蔵五日市駅前をスタート。茅葺き屋根が見事な廣徳寺に立ち寄り、今熊山、舟子尾根の頭、豆佐嵐山(ずさわらしさん)などのピークを踏んで、本日の最高地点の刈寄山(687.1m)でお昼。下山は、ハセツネコース途中(トッキリ場)から少々ワイルドな道を下降し、恩方夕やけ小やけの里バス停に15:10着きました。登山口の今熊神社、下山した宮尾神社でそれぞれ安全登山を祈願(?)。晴天無風の天候にも恵まれた、新年らしい穏やかな山行でした。 井之下 記

|

[1月7~8日]八ヶ岳,赤岳

参加者:西中(係)鷲林、大釜、高橋、星佑一  ●コメント 朝6時半に八王子駅へ集合しレンタカーで行く。心なしか車が多い様子だった。8時半過ぎに八ヶ岳山荘駐車場に到着。身支度を整えて9時半に出発。亀足の私に合わせて頂きゆっくり歩き14時に行者小屋に到着した。小屋泊の大釜さん高橋さんと別れてテント設営をして、次の日に備えて食事をとり早々に就寝した。 2日目。小屋の外にある寒暖計はマイナス13度。朝からどんよりとした天気の中、山頂を目指して進む。予定よりスタートが遅れた事もあり、10時に引き返す事を決めて歩く。昨夜から朝にかけて降った雪がモフモフで気持ちがいい。文三郎尾根は急登だったけれど鎖があるので登り易くて良かった。登って行くと朝一でスタートしたチームが下山してきた。どのチームも強風で撤退したとの事。少し気持ちが下がり始めながらもゆっくりと進んだ。樹林帯の中は良かったのだが、中岳分岐に来ると急に風が強まった。時間は9:30。山頂まで30分だから、行けそうな気もするが強風の中行ったとしても曇りで展望は望めない。ここからの道は岩と雪のミックスで難易度が上がる。時間も余裕がない。という事で撤退を決めた。今来た道をゆっくりと下山して行く。眼鏡が凍って私一人だけホワイトアウト状態になったのが面白かった。登山あるあるで下山し始めると天気が回復したのも笑えた。またリベンジしたい。 西中 記 ●コメント 朝6時半に八王子駅へ集合しレンタカーで行く。心なしか車が多い様子だった。8時半過ぎに八ヶ岳山荘駐車場に到着。身支度を整えて9時半に出発。亀足の私に合わせて頂きゆっくり歩き14時に行者小屋に到着した。小屋泊の大釜さん高橋さんと別れてテント設営をして、次の日に備えて食事をとり早々に就寝した。 2日目。小屋の外にある寒暖計はマイナス13度。朝からどんよりとした天気の中、山頂を目指して進む。予定よりスタートが遅れた事もあり、10時に引き返す事を決めて歩く。昨夜から朝にかけて降った雪がモフモフで気持ちがいい。文三郎尾根は急登だったけれど鎖があるので登り易くて良かった。登って行くと朝一でスタートしたチームが下山してきた。どのチームも強風で撤退したとの事。少し気持ちが下がり始めながらもゆっくりと進んだ。樹林帯の中は良かったのだが、中岳分岐に来ると急に風が強まった。時間は9:30。山頂まで30分だから、行けそうな気もするが強風の中行ったとしても曇りで展望は望めない。ここからの道は岩と雪のミックスで難易度が上がる。時間も余裕がない。という事で撤退を決めた。今来た道をゆっくりと下山して行く。眼鏡が凍って私一人だけホワイトアウト状態になったのが面白かった。登山あるあるで下山し始めると天気が回復したのも笑えた。またリベンジしたい。 西中 記

|

[1月13日]三ノ塔バリエーションルート

参加者:菱山(係)鷲林、高橋、西山、森脇  ●コメント 今回は、三ノ塔から北東方向に延びている尾根を登るバリエーションルートで行きました。冬で寒く閑散としたオートキャンプ場から尾根に取付き、林業ブルドーザ道をしばらく辿り、ブナなどの葉の落ち切った明るい急斜面をあえぎ登るとヨモギ平に出ました。この小広く枯れ切った草原で一休み。先行のお1人や三ノ塔から下山の単独の方とすれ違った以外は、誰とも会わないルートでした。やがて山頂の休憩小屋などの資材を運んだと思われるモノレール索道に出くわし、割とすぐに登山者の行き交う表尾根にとび出しました。冷たい風が吹いている山頂では、富士山も雲の中で残念です。そんな風の中でもパラグライダーが大倉の水無川上空を優雅に飛んでいました。もとのヤビツ峠には思いのほか早く13時40分に下山できました。ネットにある記録は様々ですが、道案内の記述に全面的に頼らず、どうぶつ的勘?いいえ!合理的判断で進むことを改めて考えさせられた山行でした。 菱山 記 ●コメント 今回は、三ノ塔から北東方向に延びている尾根を登るバリエーションルートで行きました。冬で寒く閑散としたオートキャンプ場から尾根に取付き、林業ブルドーザ道をしばらく辿り、ブナなどの葉の落ち切った明るい急斜面をあえぎ登るとヨモギ平に出ました。この小広く枯れ切った草原で一休み。先行のお1人や三ノ塔から下山の単独の方とすれ違った以外は、誰とも会わないルートでした。やがて山頂の休憩小屋などの資材を運んだと思われるモノレール索道に出くわし、割とすぐに登山者の行き交う表尾根にとび出しました。冷たい風が吹いている山頂では、富士山も雲の中で残念です。そんな風の中でもパラグライダーが大倉の水無川上空を優雅に飛んでいました。もとのヤビツ峠には思いのほか早く13時40分に下山できました。ネットにある記録は様々ですが、道案内の記述に全面的に頼らず、どうぶつ的勘?いいえ!合理的判断で進むことを改めて考えさせられた山行でした。 菱山 記

|

[1月19日]下伊那郡阿智村 南沢山

参加者:和唐(係)三島、他1  ●コメント 双葉SAに4時20分に集合して車一台で登り口のふるさと自然園駐車場に向かい7時ごろ現地に着いた。駐車場は凍っていて滑ってひっくり返りそうだった。登り口から雪が着いていた。急坂を登っていくと1414mのピークに着いた。そこからは巻き気味に緩やかに登って南沢山の山頂に着いた。お目当ての樹氷やスノーモンスターは全く無かった。このところ暖かい日が続いたことや雨が降ったりしたので、とけてしまったのだろう。残念だ。展望もガスがかかって得られなかった。南沢山から横川山まで行った。そこからは富士見台高原に気持ちの良い笹原が続いていた。いつか行ってみたいものだ。今度はヘブンスそのはらのスキー場から富士見台高原〜横川山に行ってみようと思った。帰途は前回も寄った牧場直営のレストランでとろけるような牛肉を食べて、長い道のりを帰っていった。 自然園駐車場7:30→南沢山11:30〜12:30→横川山13:10〜13:20→南沢山14:00〜14:15→駐車場17:30 和唐 記 ●コメント 双葉SAに4時20分に集合して車一台で登り口のふるさと自然園駐車場に向かい7時ごろ現地に着いた。駐車場は凍っていて滑ってひっくり返りそうだった。登り口から雪が着いていた。急坂を登っていくと1414mのピークに着いた。そこからは巻き気味に緩やかに登って南沢山の山頂に着いた。お目当ての樹氷やスノーモンスターは全く無かった。このところ暖かい日が続いたことや雨が降ったりしたので、とけてしまったのだろう。残念だ。展望もガスがかかって得られなかった。南沢山から横川山まで行った。そこからは富士見台高原に気持ちの良い笹原が続いていた。いつか行ってみたいものだ。今度はヘブンスそのはらのスキー場から富士見台高原〜横川山に行ってみようと思った。帰途は前回も寄った牧場直営のレストランでとろけるような牛肉を食べて、長い道のりを帰っていった。 自然園駐車場7:30→南沢山11:30〜12:30→横川山13:10〜13:20→南沢山14:00〜14:15→駐車場17:30 和唐 記

|

[1月23日]恩方アルプス

参加者:青野(係)木内、井上、秋山、井之下、森脇  ●コメント 大久保からランペット経由で夕焼け小焼けへ抜けるルートで恩方アルプスを歩きました。奇しくも今月初めの刈寄山山行のメンバーと全く同じ。そして下山口まで同じ、下山時間もほぼ同じで高尾へも同じバス便?!それはさておき大久保バス停を8時半過ぎにスタートし、まずは浄福寺城があった千手山から天神山、興慶寺山と経由して力石峠へ。途中の伐採地からは良い天気のなか北高尾の山々と恩方の家々という展望が開け気分の良い山歩き。そして苔むした力石峠から小津に下ってランペットへ。そこで岩野さんのシモバシラ写真を鑑賞したあとオニギリタイム。ランペットのご主人としゃべったり写真を撮ってもらったりとゆったり時間。ゆったりしてしまいそのまま町へのバス停方向に導かれそうなところを勇を鼓して後半戦へ。そこは知ってなきゃ絶対分からんという登山口から。と、そこで何とこれからランペットへという岩野さんに遭遇。上がってきた車の運転席見りゃ岩野さん。こちらが1分早けりゃすれ違いというタイミング。そして畑の横から急登の次はぁ急登という道を進んで盆前山へ。そこからは尾根を辿って恩方山、高留沢ノ頭。ここで刈寄山山行のルートに合流、そして夕焼け小焼けへ。今回は恩方「アルプス」と言うだけあって登り下りの繰り返しが多いコースで標高の割には厳しくタフな山行。でもその厳しさも込みで楽しめるコースでした。 森脇 記 ●コメント 大久保からランペット経由で夕焼け小焼けへ抜けるルートで恩方アルプスを歩きました。奇しくも今月初めの刈寄山山行のメンバーと全く同じ。そして下山口まで同じ、下山時間もほぼ同じで高尾へも同じバス便?!それはさておき大久保バス停を8時半過ぎにスタートし、まずは浄福寺城があった千手山から天神山、興慶寺山と経由して力石峠へ。途中の伐採地からは良い天気のなか北高尾の山々と恩方の家々という展望が開け気分の良い山歩き。そして苔むした力石峠から小津に下ってランペットへ。そこで岩野さんのシモバシラ写真を鑑賞したあとオニギリタイム。ランペットのご主人としゃべったり写真を撮ってもらったりとゆったり時間。ゆったりしてしまいそのまま町へのバス停方向に導かれそうなところを勇を鼓して後半戦へ。そこは知ってなきゃ絶対分からんという登山口から。と、そこで何とこれからランペットへという岩野さんに遭遇。上がってきた車の運転席見りゃ岩野さん。こちらが1分早けりゃすれ違いというタイミング。そして畑の横から急登の次はぁ急登という道を進んで盆前山へ。そこからは尾根を辿って恩方山、高留沢ノ頭。ここで刈寄山山行のルートに合流、そして夕焼け小焼けへ。今回は恩方「アルプス」と言うだけあって登り下りの繰り返しが多いコースで標高の割には厳しくタフな山行。でもその厳しさも込みで楽しめるコースでした。 森脇 記

|

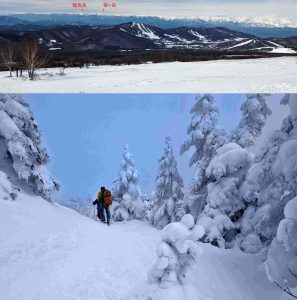

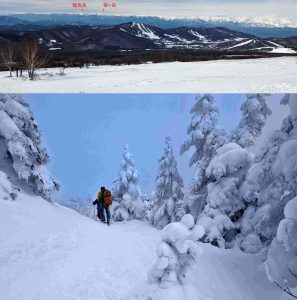

[1月28日]四阿山

参加者:NN(係)和唐、鷲林  ●コメント 4時半過ぎに高尾山ICから中央道に入り、双葉SAで和唐さんと落ち合い、車1台で四阿山登山口へ向かう。小海線沿いに佐久を通り四阿山登山口には8時到着。登山口にはホテルがあるが閉館していて、来る途中でトイレを済ませればよかったと思いながら身支度をした。週半ばに今季最大の寒波が来たということもあり、入山している人が多かった。先発隊のグループに登山道を踏み固まれ9時に出発した私たちは、難なく登ることが出来た。天気は晴れ。樹林帯を抜けると遠くに槍穂まで見え素晴らしい景色だった。私の膝の調子も悪いので、のんびりと登る。8合目付近からモンスターになりかけの木々が出てきた。モンスターと言えば、福島の西吾妻山や蔵王が有名だが、ここでも見られることに感激した。山頂では雲に覆われて展望がなかったが楽しい山行になった。四阿山!また行きたい。 NN 記 ●コメント 4時半過ぎに高尾山ICから中央道に入り、双葉SAで和唐さんと落ち合い、車1台で四阿山登山口へ向かう。小海線沿いに佐久を通り四阿山登山口には8時到着。登山口にはホテルがあるが閉館していて、来る途中でトイレを済ませればよかったと思いながら身支度をした。週半ばに今季最大の寒波が来たということもあり、入山している人が多かった。先発隊のグループに登山道を踏み固まれ9時に出発した私たちは、難なく登ることが出来た。天気は晴れ。樹林帯を抜けると遠くに槍穂まで見え素晴らしい景色だった。私の膝の調子も悪いので、のんびりと登る。8合目付近からモンスターになりかけの木々が出てきた。モンスターと言えば、福島の西吾妻山や蔵王が有名だが、ここでも見られることに感激した。山頂では雲に覆われて展望がなかったが楽しい山行になった。四阿山!また行きたい。 NN 記

|

[1月27~28日]雲取山

参加者:菱山(係)高橋、森脇、井口、他1  ●コメント 三条の湯での新年会付きの雲取山へ。初日はまずお祭からの10km林道歩きから。長い… 下の沢では水しぶきが氷になってて寒さを感じさせたが長い林道を歩く身は汗を感じるくらい。2時間40分位歩いて林道終点、そして山道30分で三条の湯に到着。時間はまだ1時半前。小屋の夕食準備が始まるまで食堂を使ってよいとのことで、早くも2時過ぎからコンロ取り出してから揚げ、天ぷら、豚汁を作りながらビールや持ち込んだお酒で4時頃まで一次会。そして風呂に浸かってそれからはワイン買ってきて部屋飲み。行動時間より宴会時間の方が長い心豊かな1日で7時頃にはおネンネ。 2日目は朝5時起き。テン泊若者グループがへッ電点けて出発したが、彼らより目も耳も膝も悪い平均年齢が高い我々は安全安心のため足元が明るくなった6時半頃に出発。でも登り始めたら西側尾根がモルゲンロートに輝き、遅出でよかったかも。三条ダルミへの道は尾根の腹を通る片斜面道でこれが延々と。長い… 所々小さな土砂崩れがあったり落ち葉で埋もれて滑ったりとちょっと荒れ気味の道。2時間近く歩くと雪道になりチェーンスパイク装着。そして小屋から3時間20分近くで三条ダルミへ、そこから急登をこなして10時40分頃に雲取山に到着。避難小屋で食事をとった後は鴨沢目指して石尾根を。飛竜山が大きい。空も曇って風も冷たいので七ツ石は巻道を進み、マムシ岩でチェーン外してあとはひたすら下へ。長い… 3時過ぎに鴨沢そしてバス都合で留浦まで歩き今回の山行終了。「長い… 」はあったけど楽しい山行でした。 森脇 記 ●コメント 三条の湯での新年会付きの雲取山へ。初日はまずお祭からの10km林道歩きから。長い… 下の沢では水しぶきが氷になってて寒さを感じさせたが長い林道を歩く身は汗を感じるくらい。2時間40分位歩いて林道終点、そして山道30分で三条の湯に到着。時間はまだ1時半前。小屋の夕食準備が始まるまで食堂を使ってよいとのことで、早くも2時過ぎからコンロ取り出してから揚げ、天ぷら、豚汁を作りながらビールや持ち込んだお酒で4時頃まで一次会。そして風呂に浸かってそれからはワイン買ってきて部屋飲み。行動時間より宴会時間の方が長い心豊かな1日で7時頃にはおネンネ。 2日目は朝5時起き。テン泊若者グループがへッ電点けて出発したが、彼らより目も耳も膝も悪い平均年齢が高い我々は安全安心のため足元が明るくなった6時半頃に出発。でも登り始めたら西側尾根がモルゲンロートに輝き、遅出でよかったかも。三条ダルミへの道は尾根の腹を通る片斜面道でこれが延々と。長い… 所々小さな土砂崩れがあったり落ち葉で埋もれて滑ったりとちょっと荒れ気味の道。2時間近く歩くと雪道になりチェーンスパイク装着。そして小屋から3時間20分近くで三条ダルミへ、そこから急登をこなして10時40分頃に雲取山に到着。避難小屋で食事をとった後は鴨沢目指して石尾根を。飛竜山が大きい。空も曇って風も冷たいので七ツ石は巻道を進み、マムシ岩でチェーン外してあとはひたすら下へ。長い… 3時過ぎに鴨沢そしてバス都合で留浦まで歩き今回の山行終了。「長い… 」はあったけど楽しい山行でした。 森脇 記

|

2024年2月

★山行:だれでも参加OK

[2月3日]笹平から市道山、上川乗へ(ハセツネコース2)★

参加者:青野(係)木内、井上、井之下、佐藤  ●コメント ハセツネ(長谷川恒男)カップ24時間耐久コース(71.5km)を辿る2回目。市道山から浅間峠の約9kmが今回のコース。武蔵五日市駅7:10発のバスに乗り笹平から入山。歩き始めて直ぐ、一度直ったはずの仮橋が損壊通行止め。しかしそこは、水量の減った川を石づたいに渡り、難なく突破。ヨメトリ坂という昔、檜原と八王子恩方を往来したであろう尾根道を登り市道山へ。そこから醍醐丸、生藤山、数々の小ピークを経て浅間峠から上川乗バス停へ16:00下山。多くの峠道が出会い複数のエスケープルートも設定してありましたが、計画通りに完歩。古からの人の暮らしが感じられる気持ちのよい冬の尾根歩きを楽しみました。 井之下 記 ●コメント ハセツネ(長谷川恒男)カップ24時間耐久コース(71.5km)を辿る2回目。市道山から浅間峠の約9kmが今回のコース。武蔵五日市駅7:10発のバスに乗り笹平から入山。歩き始めて直ぐ、一度直ったはずの仮橋が損壊通行止め。しかしそこは、水量の減った川を石づたいに渡り、難なく突破。ヨメトリ坂という昔、檜原と八王子恩方を往来したであろう尾根道を登り市道山へ。そこから醍醐丸、生藤山、数々の小ピークを経て浅間峠から上川乗バス停へ16:00下山。多くの峠道が出会い複数のエスケープルートも設定してありましたが、計画通りに完歩。古からの人の暮らしが感じられる気持ちのよい冬の尾根歩きを楽しみました。 井之下 記

|

[2月4日]黒斑山

参加者:三村(係)和唐  ●コメント まだ暗い朝の5時に雪の降るなか出発し、車坂峠駐車場へ。8:30前に着き、私達が最後で満車でした。9時前の登り始めは上部全体にガスがかかり展望イマイチ。しかしトーミの頭に着くと目前でガスが晴れガトーショコラの浅間山がくっきりと立ちはだかっています。少し向こうに四阿山、遠くに北アルプス等々広い展望が! 日曜日、多数の登山者がその雪化粧の美しさに声を上げ、私達も心躍りながら山頂を目指しました。その勢いで黒斑山の山頂を見落とし歩き続け、10分超過の外輪山ハイク…「あら!?ここだったね」と戻って山頂を踏みました。全体に雪質が良くてアイゼンが効き、膝に優しい雪の道。お話も弾む楽しい雪山登山でした。和唐さん、ありがとうございました。 三村 記 ●コメント まだ暗い朝の5時に雪の降るなか出発し、車坂峠駐車場へ。8:30前に着き、私達が最後で満車でした。9時前の登り始めは上部全体にガスがかかり展望イマイチ。しかしトーミの頭に着くと目前でガスが晴れガトーショコラの浅間山がくっきりと立ちはだかっています。少し向こうに四阿山、遠くに北アルプス等々広い展望が! 日曜日、多数の登山者がその雪化粧の美しさに声を上げ、私達も心躍りながら山頂を目指しました。その勢いで黒斑山の山頂を見落とし歩き続け、10分超過の外輪山ハイク…「あら!?ここだったね」と戻って山頂を踏みました。全体に雪質が良くてアイゼンが効き、膝に優しい雪の道。お話も弾む楽しい雪山登山でした。和唐さん、ありがとうございました。 三村 記

|

[2月11~12日]奥秩父 釜ノ沢

参加者:鷲林(係)浅岡  ●コメント 東沢の乙女ノ滝までは足跡があったが、以降は踏み跡すらないために川に落ちないようストックで突きながら慎重に進む。やっと釜ノ沢出合いに入り16時頃に魚留ノ滝のそばの平地にテントを設営。残念ながら滝は凍っていなかった。設営する頃には雪が徐々にちらつき始め、翌朝には10センチ近く積もっていた。更に上まで詰めるともう1泊要してしまうことから、相談してここで引き返す判断をした。 ●コメント 東沢の乙女ノ滝までは足跡があったが、以降は踏み跡すらないために川に落ちないようストックで突きながら慎重に進む。やっと釜ノ沢出合いに入り16時頃に魚留ノ滝のそばの平地にテントを設営。残念ながら滝は凍っていなかった。設営する頃には雪が徐々にちらつき始め、翌朝には10センチ近く積もっていた。更に上まで詰めるともう1泊要してしまうことから、相談してここで引き返す判断をした。

冬の沢登りはもうこりごりと思ってしまった山行であった。 浅岡 記

|

[2月12~13日]西穂、丸山まで(個人山行)

参加者:占部(係)星英一  ●コメント 12日(祝) 西八王子を昼の12時過ぎに出発する。新穂高温泉の道の駅に着くと駐車場はバンバンに凍っていた。今夜はここで車中泊とする。 13日(火) 朝9時始発のロープウエーに乗り西穂高口で降りる。ビックリ!!ここ何年も来ているが、雪が少ない。無風快晴の樹林帯の中を歩く。西穂山荘前から登って行くと、笠が岳、穂高の山が見える。ところが、ジェット気流なのか強風で歩けない。今回は丸山までとしました。再度アタックしたい。 占部 記 ●コメント 12日(祝) 西八王子を昼の12時過ぎに出発する。新穂高温泉の道の駅に着くと駐車場はバンバンに凍っていた。今夜はここで車中泊とする。 13日(火) 朝9時始発のロープウエーに乗り西穂高口で降りる。ビックリ!!ここ何年も来ているが、雪が少ない。無風快晴の樹林帯の中を歩く。西穂山荘前から登って行くと、笠が岳、穂高の山が見える。ところが、ジェット気流なのか強風で歩けない。今回は丸山までとしました。再度アタックしたい。 占部 記

|

[2月17日]鷹取山クライミング(個人山行)

参加者:占部(係)星英一  ●コメント 今朝は横横道路が混んでいて、10時頃に岩場に着きました。南壁にはすでに、5本のロープが張ってありました。この岩場はどこのルートもトップロープで支点を取ります。鷹取公園はお天気が良いので、クライミングの講習、家族連れ、団体さんの散策、トライアスロン等たくさんの人でした。午前は竹本フェイス、ダイレクトに取り付く。午後はマジック.マッシュルームに取り付く。残念ながら私は半分までしか登れなかった。次回は頑張ろう! 占部 記 ●コメント 今朝は横横道路が混んでいて、10時頃に岩場に着きました。南壁にはすでに、5本のロープが張ってありました。この岩場はどこのルートもトップロープで支点を取ります。鷹取公園はお天気が良いので、クライミングの講習、家族連れ、団体さんの散策、トライアスロン等たくさんの人でした。午前は竹本フェイス、ダイレクトに取り付く。午後はマジック.マッシュルームに取り付く。残念ながら私は半分までしか登れなかった。次回は頑張ろう! 占部 記

|

2024年3月

★山行:だれでも参加OK

[3月2日]上川乗から土俵岳経て仲の平へ(ハセツネコース3)★

参加者:青野(係)木内、井上、井之下、小倉、佐藤  ●コメント ハセツネ(長谷川恒男)カップ24時間耐久コース(71.5km)を辿る3回目。上川乗から槙寄山14.5㎞が今回のコース。武蔵五日市駅7:10発のバスに乗り、上川乗から入山。浅間峠から笹尾根を歩いた。雲の晴れ間から見えた富士山が綺麗。日陰は雪が10㎝以上積もっており、道が見えない所があった。丸山で道を間違えて引き返し、計画よりも時間がかかってしまった。コース途中の数馬峠で下山。15:30バス停着。槙寄山はまた次回チャレンジする。 小倉 記 ●コメント ハセツネ(長谷川恒男)カップ24時間耐久コース(71.5km)を辿る3回目。上川乗から槙寄山14.5㎞が今回のコース。武蔵五日市駅7:10発のバスに乗り、上川乗から入山。浅間峠から笹尾根を歩いた。雲の晴れ間から見えた富士山が綺麗。日陰は雪が10㎝以上積もっており、道が見えない所があった。丸山で道を間違えて引き返し、計画よりも時間がかかってしまった。コース途中の数馬峠で下山。15:30バス停着。槙寄山はまた次回チャレンジする。 小倉 記

|

[3月2~3日]八ヶ岳,赤岳

参加者:菱山(係)高橋、他1  ●コメント 天気は最高だったけど、風が強くて稜線に上がったところで撤退しました。行者小屋の温度計がマイナス18度!! 寒い。2日前に雪が降ったので、文三郎尾根の階段は埋まっていました。アイゼンが良く効いた。カリカリだったら、あの斜度は怖かったことでしょう。ザイル必携です。雪山は何度行っても、ガス、風、雪の状態が違うので新鮮です。 菱山 記 ●コメント 天気は最高だったけど、風が強くて稜線に上がったところで撤退しました。行者小屋の温度計がマイナス18度!! 寒い。2日前に雪が降ったので、文三郎尾根の階段は埋まっていました。アイゼンが良く効いた。カリカリだったら、あの斜度は怖かったことでしょう。ザイル必携です。雪山は何度行っても、ガス、風、雪の状態が違うので新鮮です。 菱山 記

|

[3月15~17日]西穂高岳独標(個人山行)

参加者:占部(係)星英一  ●コメント 3/15 夜8時に西八王子を出る。12時過ぎに新穂高ロープウェイ駐車場に着き、車中泊。 3/16 朝6時に起き、始発のロープウェイに乗り、西穂口に降りる。2月に来た時よりも雪がずっと多い。西穂山荘前にテント、他をデポして登り始める。丸山から独標に向かう稜線では、暖かな春の訪れを感じながら登る。雪の斜度を登ると岩稜帯に入る。今回、岩は凍結してない。一歩、一歩確実に足を運び、最後はピッケルを支えに12本爪アイゼンの前爪をけり込み登り独標にたどり着いた。快晴の中、槍ヶ岳、前穂高岳、笠ヶ岳のロケーションを堪能する事が出来た。今回は寝不足で身体がきつかったが独標に登れて嬉しかった。 3/17 朝、起きたら雪で、雪の中を下山した。 占部 記 ●コメント 3/15 夜8時に西八王子を出る。12時過ぎに新穂高ロープウェイ駐車場に着き、車中泊。 3/16 朝6時に起き、始発のロープウェイに乗り、西穂口に降りる。2月に来た時よりも雪がずっと多い。西穂山荘前にテント、他をデポして登り始める。丸山から独標に向かう稜線では、暖かな春の訪れを感じながら登る。雪の斜度を登ると岩稜帯に入る。今回、岩は凍結してない。一歩、一歩確実に足を運び、最後はピッケルを支えに12本爪アイゼンの前爪をけり込み登り独標にたどり着いた。快晴の中、槍ヶ岳、前穂高岳、笠ヶ岳のロケーションを堪能する事が出来た。今回は寝不足で身体がきつかったが独標に登れて嬉しかった。 3/17 朝、起きたら雪で、雪の中を下山した。 占部 記

|

[3月31日]蛾ガ岳と大法師公園の花見★

参加者:鷲林(係)木内、井上、高橋、NN、森脇、佐藤、桐山(お試し)  ●コメント 当初5人予定が総勢8人とパワーアップし6時半頃にレンタカーで八王子を出発。日曜の今日は好天+桜開花+春休み中!とくりゃぁ高速渋滞?かと思ったらすぅいスイ。2時間かからずに四尾連湖へ。そして最初と最後だけが急坂気味という登山道を木々越しに南アの白い山並みを見ながら蛾ヶ岳へ。山梨百名山の山頂は展望抜群。すぐそばに雪でテカってる富士山、西には雪の付いた赤石から白根三山、北には金峰山からの奥秩父。これだけ見えたら来た”甲斐”がある。そして集合写真をと思ったら、たまたま山頂に居た市川三郷町役所の人が広報誌に使いたいので写真を撮らせてくれとの事。山の会の皆さん、後日、市川三郷町の出版物で掘り出し物が見られるかもネ。下山の分岐から大畠山にちょっと足を延ばして甲府盆地の絶景を眺め往復3時間弱で蛾ヶ岳山行は終了。【番外編】帰り道、桜祭りをやっているさくら名所百選の大法師公園でお花見。高台の公園では、よさこいイベントや屋台等で大賑わい。ビール片手に昼ご飯。1人ノンアルの鷲林さんが帰りも運転手に決定した瞬間。申し訳なくもあり、ありがたくもあり。久々の大所帯で山の話を中心に仕事や他愛もないことなど途切れることなく話題が続き賑やかな山行でした。 森脇 記 ●コメント 当初5人予定が総勢8人とパワーアップし6時半頃にレンタカーで八王子を出発。日曜の今日は好天+桜開花+春休み中!とくりゃぁ高速渋滞?かと思ったらすぅいスイ。2時間かからずに四尾連湖へ。そして最初と最後だけが急坂気味という登山道を木々越しに南アの白い山並みを見ながら蛾ヶ岳へ。山梨百名山の山頂は展望抜群。すぐそばに雪でテカってる富士山、西には雪の付いた赤石から白根三山、北には金峰山からの奥秩父。これだけ見えたら来た”甲斐”がある。そして集合写真をと思ったら、たまたま山頂に居た市川三郷町役所の人が広報誌に使いたいので写真を撮らせてくれとの事。山の会の皆さん、後日、市川三郷町の出版物で掘り出し物が見られるかもネ。下山の分岐から大畠山にちょっと足を延ばして甲府盆地の絶景を眺め往復3時間弱で蛾ヶ岳山行は終了。【番外編】帰り道、桜祭りをやっているさくら名所百選の大法師公園でお花見。高台の公園では、よさこいイベントや屋台等で大賑わい。ビール片手に昼ご飯。1人ノンアルの鷲林さんが帰りも運転手に決定した瞬間。申し訳なくもあり、ありがたくもあり。久々の大所帯で山の話を中心に仕事や他愛もないことなど途切れることなく話題が続き賑やかな山行でした。 森脇 記

|

2024年4月

★山行:だれでも参加OK

[ 4月6日 ]2024年度 総会

参加者:山の会会員  ●コメント 4月6日に開催されました八王子山の会年次総会にて、事業報告・決算報告などが承認され新年度の役員選出が行われました。審議を経て会長(鷲林)、副会長(高橋)、他5名の役員が決定されました。後日、副会長1名、追加役員若干と監査2名も選出されます。 役員一同心機一転、会活動の運営に尽力して参ります所存ですので、会員の皆様のご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 ●コメント 4月6日に開催されました八王子山の会年次総会にて、事業報告・決算報告などが承認され新年度の役員選出が行われました。審議を経て会長(鷲林)、副会長(高橋)、他5名の役員が決定されました。後日、副会長1名、追加役員若干と監査2名も選出されます。 役員一同心機一転、会活動の運営に尽力して参ります所存ですので、会員の皆様のご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

|

[4月13~14日]五竜岳遠見尾根(個人山行)

参加者:占部(係)星英一  ●コメント 4/13 朝、5時に西八王子を出る。五竜とおみ駐車場に着き、テレキャビンに乗り展望リフトを降りて歩き始める。暑い為に、雪がぐちゃぐちゃになってて歩き難い。4月の雪山なので冬服を着てきたから暑くて暑くて、バテバテになってしまう。チョット早いけど小遠見山にテントを張る。このコースの圧巻は何といっても左前方のカクネ里の上に立ちはだかる、鹿島槍ヶ岳北壁の姿であろう!ずっとずっと見とれてしまう。前方には五竜岳、鹿島槍ヶ岳、唐松岳、爺が岳の絶景ポイントだ。 4/14 朝4時に星さんに起こされる。私は家の諸事情があったので、眠くて起きられない。とうとう、6時過ぎに出発する事になってしまった。朝から山は気温が高い為に新雪がズボズボなので、登頂は諦めて帰る事にした。 今回はスポルティバの冬靴を購入したので、足慣らしの山行であった。冬靴はバッチリと合った。 占部 記 ●コメント 4/13 朝、5時に西八王子を出る。五竜とおみ駐車場に着き、テレキャビンに乗り展望リフトを降りて歩き始める。暑い為に、雪がぐちゃぐちゃになってて歩き難い。4月の雪山なので冬服を着てきたから暑くて暑くて、バテバテになってしまう。チョット早いけど小遠見山にテントを張る。このコースの圧巻は何といっても左前方のカクネ里の上に立ちはだかる、鹿島槍ヶ岳北壁の姿であろう!ずっとずっと見とれてしまう。前方には五竜岳、鹿島槍ヶ岳、唐松岳、爺が岳の絶景ポイントだ。 4/14 朝4時に星さんに起こされる。私は家の諸事情があったので、眠くて起きられない。とうとう、6時過ぎに出発する事になってしまった。朝から山は気温が高い為に新雪がズボズボなので、登頂は諦めて帰る事にした。 今回はスポルティバの冬靴を購入したので、足慣らしの山行であった。冬靴はバッチリと合った。 占部 記

|

[4月17日]幡野に立寄り菊花山へ★

参加者:青野(係)鷲林、裵、木内、井上、岡野、小倉  ●コメント コース:富士急行田野倉駅~馬立山~菊花山分岐~御前山~菊花山分岐~菊花山~大月駅 ●コメント コース:富士急行田野倉駅~馬立山~菊花山分岐~御前山~菊花山分岐~菊花山~大月駅

7:00 八王子南口からレンタカーで出発。亡くなられた会員の知見さんのお墓参りをした後、大月駅に向かう。

10:00 富士急行大月駅発 10:05 田野倉駅着

10:26 登山口から登り始める。山道の真ん中や脇にスミレの花を見かける。少し傾斜のある登り。雨は降らなくて良かったが4月にしては暑かった。

11:50 馬立山山頂着。ヤマザクラが咲いていた。新緑も美しい。男性の登山者の方が一人居て、集合写真を撮ってもらう。ここで昼食にする。

12:30 御前山に向けて出発。

13:08 御前山山頂着。晴れて見晴らしが良い。山頂から谷間に点在する集落が見えるが、平家が落ち延びた場所だという。10分ほど休憩して菊花山に向かう。

14:27 菊花山山頂着。山頂から大月の市街地が見える。644mの低山だが今日のコースは距離の割にはアップダウンが多かった。10分ほど休憩して下り始める。

15:30 大月駅着 休憩時間は合わせて約1時間なので、歩行時間は約4時間だった。

感想: 新緑が美しく清々しかった。花は、スミレ、ヤマザクラ、ヤマブキ、ツツジ等が咲いていて春らしかった。平日だったせいか他の登山者と会う事が殆ど無くて良かった。私個人的には、膝の調子が良くなくて、特に傾斜が急な下りは時間が掛かって参加者の皆さんに迷惑をかけた。次回からストックを使おうと思っている。鷲林会長にはレンタカーの手配から運転までお願いして、申し訳ないがありがたかった。 岡野 記

|

[4月20日]西原峠から三頭山(ハセツネコース4)★

参加者:青野(係)井上、井之下、佐藤、桐山  ●コメント ハセツネ(長谷川恒男)カップ24時間耐久コース(71.5km)を辿る4回目。西原峠からムシカリ峠までの約3kmが今回のコース。 上野原駅8:15発のバスに乗り郷原で下車。新緑と枝垂れ桜が咲き競う中、西原峠を目指して登る。その前に寄り道。郷原バス停から見るからに気持ちの良さそな小山が見えた。草が刈られた頂上には祠と一本杉。少し探すと『丸山登山口』の看板。丸山に向かう。山頂では地元の方々が鯉のぼりを上げる準備中。足元にはワラビ、ツクシ、フデリンドウ、イカリソウ。里山の春を満喫。そこで体力を使い果たしたわけではないが、久しぶりの暑さがこたえる。稜線の風が心地よい。予定を縮小して、三頭山手前のムシカリ峠から都民の森バス停へ下山(乾杯)。 麓は春真っ盛りなのに稜線ではブナが芽吹き前だったり、美しい春の低山歩きを楽しみました。 井之下 記 ●コメント ハセツネ(長谷川恒男)カップ24時間耐久コース(71.5km)を辿る4回目。西原峠からムシカリ峠までの約3kmが今回のコース。 上野原駅8:15発のバスに乗り郷原で下車。新緑と枝垂れ桜が咲き競う中、西原峠を目指して登る。その前に寄り道。郷原バス停から見るからに気持ちの良さそな小山が見えた。草が刈られた頂上には祠と一本杉。少し探すと『丸山登山口』の看板。丸山に向かう。山頂では地元の方々が鯉のぼりを上げる準備中。足元にはワラビ、ツクシ、フデリンドウ、イカリソウ。里山の春を満喫。そこで体力を使い果たしたわけではないが、久しぶりの暑さがこたえる。稜線の風が心地よい。予定を縮小して、三頭山手前のムシカリ峠から都民の森バス停へ下山(乾杯)。 麓は春真っ盛りなのに稜線ではブナが芽吹き前だったり、美しい春の低山歩きを楽しみました。 井之下 記

|

2024年5月

★山行:だれでも参加OK

[ 5月1日 ]未定

参加者:未定

●コメント未定

|

2024年6月

★山行:だれでも参加OK

[ 6月1日 ]未定

参加者:未定

●コメント未定

|

2024年7月

★山行:だれでも参加OK

[ 7月1日 ]未定

参加者:未定

●コメント未定

|

2024年8月

★山行:だれでも参加OK

[ 8月1日 ]未定

参加者:未定

●コメント未定

|

2024年9月

★山行:だれでも参加OK

[ 9月1日 ]未定

参加者:未定

●コメント未定

|

2024年10月

★山行:だれでも参加OK

[ 10月1日 ]未定

参加者:未定

●コメント未定

|

2024年11月

★山行:だれでも参加OK

[ 11月1日 ]未定

参加者:未定

●コメント未定

|

2024年12月

★山行:だれでも参加OK

[ 12月1日 ]未定

参加者:未定

●コメント未定

|