投稿記事(blog)

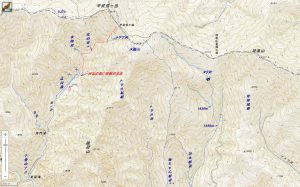

往く夏を惜しみ沢中にテント1泊にて、尾白川渓谷の中流域で分岐している鞍掛沢へ沢登りを楽しんできました。 6:30に駐車場を出て日向山登山口の矢立石へ直接登り車道を西へ辿っていくと日向八丁尾根から降りてくる道の分岐に錦滝があり、そこの東屋で一休み。やがて荒れた車道は何回か隧道を抜けて歩くこと9時にやっと終点。そこから100mほど既設ロープ伝いに急下降して尾白川に入渓。本流を進むとすぐの女夫滝の大淵が見たこともない深緑色で神秘的。ここは右岸をロープ出して越えると、北西方向に分岐する鞍掛沢の出合が右手から現れ遡行を開始する。 washi)記

鞍掛沢に入ってすぐの小滝の釜は入浴剤を溶かした様な色で、みんな童心に戻って清流と戯れます。

標高1450mで幕営適地を見つけ14時頃から岩を除けてしっかり整地する。テントは3張りで楽しい夕食が始まった。夜半には中秋の名月がせせらぎを照らしていました。

翌朝はゆっくり8時半に出発。白い花崗岩の沢床を思うがままに遡行していきます。

ここは堰堤のような大岩から滝しぶきが流れ落ち、滝の裏にも回り込めます。八丁尾根上の烏帽子岳へ突き上げる鞍掛沢の本流は長く困難なので、途中の枝沢から鞍掛山の鞍部へ向かいました。

この鞍掛山は甲斐駒ヶ岳北面の展望台ですが、あいにく甲斐駒山頂が雲に覆われていてよく見えませんでした。

おなじみの日向山から見た八ヶ岳にも雲がかかっています。ここの白砂はまるで夏の浜辺にいるようです。 次の夏も訪れることを山に挨拶して下山しました。

【参加者】鷲林)係、藤沢、井之下、他2

【行程概要】

9/ 9(金) 京王八王子駅23:00⇒高尾山IC⇒須玉IC⇒甲斐駒ヶ岳登山者用駐車場(仮眠)

9/10(土) 駐車場 6:30→矢立石付近林道日向山登山口→錦滝 8:30→林道終点 9:00→

尾白川入渓 9:30→鞍掛沢出合11:30→1450mテント適地17:00泊

9/11(日) 泊地 8:30→うら見滝 9:30→鞍掛山への北面小沢10:30→鞍部12:10→鞍掛山

13:00→鞍部13:45→尾根分岐14:00→日向山15:10→駐車場17:00⇒京王八王子駅20:20

【概算費用】

レンタカー12000円,高速3960円,ガソリン5000円,合計20960円/2人の場合=10480円

カテゴリー: 未分類 沢登り | コメントはありません

奥多摩湖から約10km西の青梅街道沿い多摩川上流丹波川を2km。寒くなる前に遡行して来ました。先週9/13(日)に水根沢へ行ったメンバーW,A,Kの3名は感染症対策で密にならないようマイカー2台で三条新橋渡ってすぐの泉水谷林道ゲート手前に駐車。他に登山者や釣り人の車が7台ほど停まっていました。夏は蚊が多く沢支度してるうちに靴下の上から?20箇所も刺されてしまいました。ここは虫除けより殺虫スプレーが必要です。気温20度位で無風なので水温低くてもまだ我慢出来ます。でも曇り空の谷底には陽が時々しか差し込まず泳いだ後の順番待ちでは寒くて震えます。水を吸わないウールや乾式アクリルセーター、ポリプロピレンの下着を着こみましたが、セパレートの薄手ウエットスーツやライフジャケットがあればなお良いです。短い距離なので泳ぎに邪魔なザックは背負わずほぼ空荷で38mロープ肩に掛け入渓したのが 8:40。4時間遡行し国道411号に上がって車に戻ったのが13:40でした。今回も足並み揃ったメンバーだったので安心して行動出来て大感謝でした。 記)washi

| 銚子滝 12:30

左岸北側から一之瀬川を合流した先にある滝。今回も登らずその先のオイラン淵の滝も見なかった。 |

| 北側の一之瀬川に入り、ひと昔前の国道の橋脚跡へ登りつめる。そこからはオイラン淵の滝が垣間見える。ここから青梅街道を車まで沢靴のまま戻った。

幸い雨にも降られず、お疲れ様でした。 |

カテゴリー: 沢登り | 1 件のコメント

密を避けられる近場で今年の暑さを乗り越えようと考えた頃、沢登りに関する本に両門ノ滝や千畳のナメなどが紹介され、これらの絶景を間近で見てみたいと思い、東沢釜ノ沢を遡行してきました。足に伝わる水の冷たさはたまらなく、沢登りの魅力でもあります。各ポイントは本で見たそのままの景色で素晴らしく、近場で美しい景色が広がる場所があるとは思いませんでした。

今回の山行を振り返ると、熱中症対策として

①もう少し水分を多く持っていくべき(今回は飲料水・調理水を含めて3Lを持参)

②うちわ若しくは首掛けの小型ファンの携帯が必要との反省点がありました。

異様な夏休みをアルプスなどの人込みを避けて過ごすことができて充実した山行でした。

またよろしくお願いします。

浅岡 記

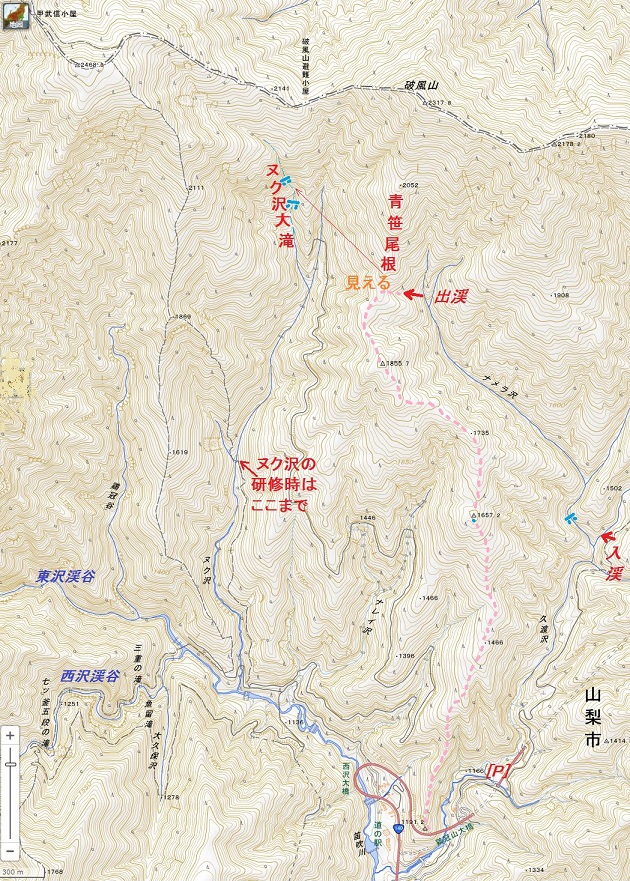

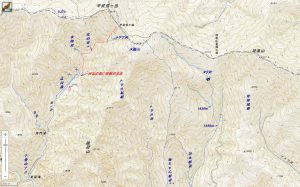

| 西沢渓谷市営無料駐車場が満車だったため、道の駅みとみ駐車場からのスタートとなった。 東沢釜ノ沢は、先日実施の沢研修(ヌク沢)から程近く、美しいナメが特徴の遡行ルートでもあります。 |

| ホラ貝のゴルジュは光の加減によってエメラルドグリーンに見える。

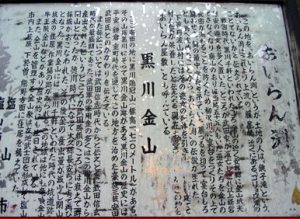

このルートは田部重治氏が『笛吹川を遡る』で「見よ、笛吹川の渓谷は逼り合って見上げるかぎり上方の方へ峭壁をなし、その間を湛える流れの紺碧の色は、くめども尽きぬ深い色をもって上へ上へとつづいている。流れはいつまでもかくの如き峭壁にさしはさまれているのだろうか。」と文章に著しています。

なお、文章は西沢渓谷に石碑として建っています。 |

| 釜ノ沢出合を越えて魚留ノ滝に着くと複数パーティに遭遇する。 ここで昼食休憩、この先からは本で見た絶景ポイントの連続となり、ワクワクする。 |

| スラブ帯の通過でロープを使っているパーティもいたが、自パーティは使わずにスラブ帯を登る。 |

| その先には、一枚岩を水が流れる千畳のナメが広がり、頭上から晴れ間が差してきた。 ナメの連続はラバーソールの沢靴だとグリップががっちり効く所、ヌメリで効かない所を見極めながら進む必要がある。 |

| 2つの滝が滝壺に落ちる両門ノ滝に辿り着く、本に載っていたままの景色だ! |

| 右滝の水流沿いにフリクションを効かせながら登ってみる。 |

| 間違ってマヨイ沢に入らないよう、ヤゲンの滝を巻く。 |

| ここは、右岸を高巻いて通過する。 |

| 越えた先には広河原が見え、各自テント・ツェルトを持ち寄って14:30に幕営を終える。 我々を入れても5パーティの貸し切り状態で、水が流れる音とセミの鳴き声を聞きながらビールで乾杯、19:00頃に消灯して明日に備えた。 |

| 2日目は、5:00に起床して身支度を整え、6:50に広河原を出発する。 この辺りから釜ノ沢の上流部へ差し掛かる。 水量は普通であったが、倒木を掻き分けながら遡行する。 |

| 自分はせっかくなので滝を高巻くのを極力避け、水の透明さと冷たさを全身で感じながら登った。 |

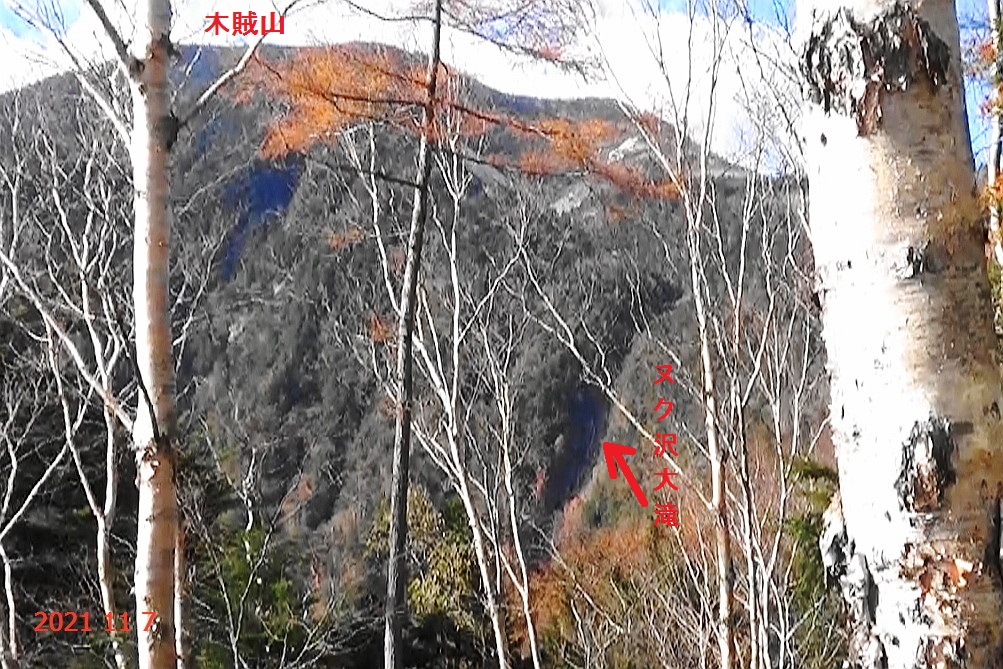

| 木賊沢の分岐手前にて。 これまでのお互いの健闘を称え合う。 |

| 今までのハイライトを振り返りながら、木賊沢を登りだす。 |

| 木賊沢の出合を左岸に出て、釜ノ沢にある樹林帯を上がりしばらくすると、ポンプ小屋が見える。

間違ってこの奥の木賊沢をそのまま詰めてしまいそうだ。 |

| ポンプ小屋脇にある湧水はこの日も暑かったため、がぶ飲み。

体の水分を復活させてくれた! |

| 甲武信ヶ岳山頂は曇りながらも、奥秩父周りの山々と眼下に遡行してきた東沢釜ノ沢を見渡すことができて良かった。 |

| 甲武信小屋には多くの登山者、トレランの人で活気付いていた。 |

| 下山は太陽光を浴びながら木賊山を経由して徳ちゃん新道を下り、道の駅みとみ駐車場に14:15到着。

笛吹の湯で汗を流して中央道の渋滞に巻き込まれながら帰王した。 |

〈行程概要〉

8/8(土) 高尾山IC 7:30⇒勝沼IC 8:20⇒道の駅みとみ駐車場 9:00→二俣吊橋 9:35

→釜ノ沢出合 12:30→両門ノ滝 13:45→広河原 14:30(幕営)

8/9(日) 泊地 6:50→水師沢分岐 7:40→甲武信小屋 9:30(荷物をデポして山頂を往復) 10:50

→木賊山から戸渡尾根へ下山→近丸新道と徳ちゃん新道との分岐 12:10徳ちゃん新道下山

→西沢山荘(休業中) 13:50→道の駅みとみ駐車場 14:15⇒(笛吹の湯経由)勝沼IC 16:00

⇒高尾山IC 17:45

カテゴリー: 沢登り | 1 件のコメント